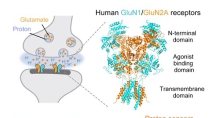

12月26日, 《细胞报告》期刊在线发表了题为《人源GluN1 / GluN2A NMDA受体质子敏感性的结构基础》的研究性论文,该研究由中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心竺淑佳研究组,浙江大学冷冻电镜中心张兴研究组及中国科学院药物研究所罗成研究组合作完成。突触前囊泡内的谷氨酸和氢离子共同释放到突触间隙时,谷氨酸可以作用到激动剂结合结构域来打开离子通道,同时氢离子可以作用GluN2A亚基的N末端结构域上,起到抑制离子通道过度开放的作用。

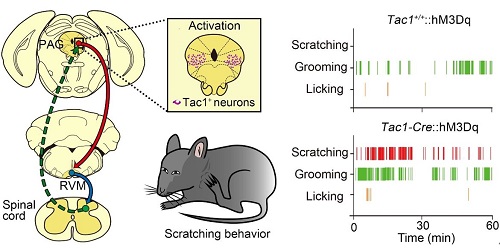

12月14日, 《神经元》期刊在线发表了题为《导水管周围灰质中速激肽阳性神经元通过下行通路促进“痒觉-抓挠”循环》的研究论文,该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室孙衍刚研究组完成。通过利用在体胞外电生理记录、在体光纤记录、药理遗传以及光遗传操控等技术手段,该研究发现在中脑导水管周围灰质中存在一群表达速激肽的神经元,这群神经元通过下行环路调控脊髓水平痒觉信息处理,促进抓挠行为的产生。该研究揭示了痒觉下行调控的细胞以及神经环路机制,为发展治疗慢性痒的方法提供了新的思路。药理遗传学激活速激肽神经元诱导自发抓挠行为。

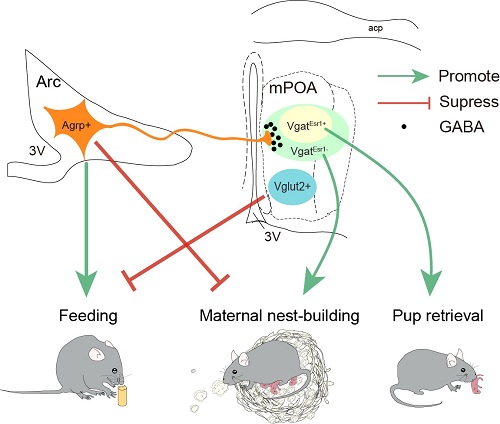

目前关于单一行为发生的神经环路机制已经有比较多的解析,而关于动物如何协同多个行为以平衡个体生存和种族繁衍的研究还很少。11月20日, 《神经科学杂志》期刊在线发表了题为《 Agrp神经元投射到内侧视前区并调控母性筑巢行为》的研究论文,此项研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室许晓鸿课题组完成,在这项研究中。许晓鸿组探索了饥饿和母性行为的相互拮抗关系及其神经环路基础。本工作得到国家自然科学基金( 31471065 ,和中科院战略性先导科技专项( XDB02030005 , XDBS01010200 )的资助。

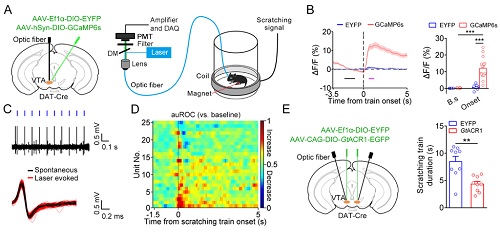

9月29日, 《神经科学杂志》期刊在线发表了题为《中脑腹侧被盖区多巴胺能神经元在痒觉处理中的活动及功能》的研究论文,该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室孙衍刚研究组完成。通过利用在体光纤记录、多通道电生理记录和光遗传操控等技术手段,该研究发现中脑腹侧被盖区多巴胺能神经元在抓痒开始后主要表现出兴奋性增强,而且该兴奋性反应对于抓痒动作的持续进行是必要的。该研究揭示了多巴胺系统参与痒觉信息处理的调控机制,为深入研究慢性痒的治疗干预方法提供了新的视角。

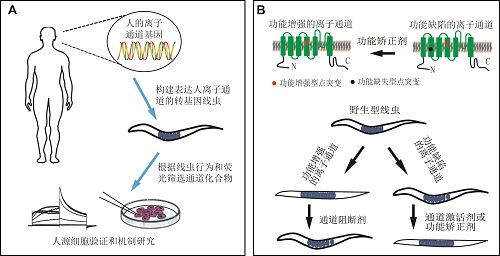

9月26日, 《自然-通讯》期刊在线发表了中科院神经科学研究所、中科院脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室蔡时青研究组与首都医科大学附属北京安贞医院兰峰教授团队合作题为《利用离子通道疾病线虫模型筛选调控离子通道功能的小分子化合物》的研究论文.该研究构建了在小动物体系高通量筛选靶向作用于离子通道化合物的方法,找到了一些能够恢复致病离子通道突变体功能的化合物、并阐明其作用机制,为离子通道疾病的治疗提供了新策略。利用转基因线虫筛选通道阻断剂和激活剂或功能矫正剂(能够恢复突变离子通道的功能)的策略示意图。

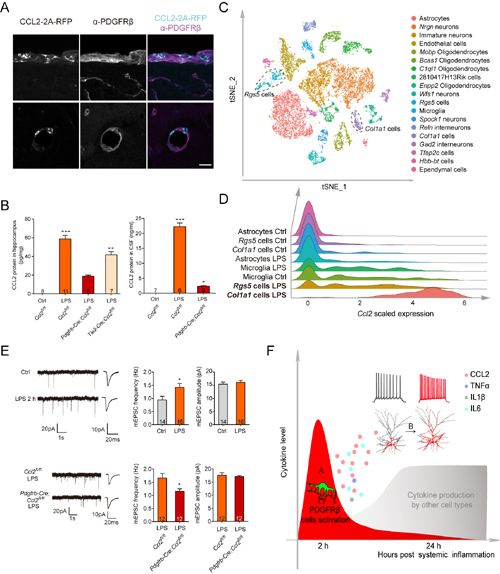

9月27日,中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室于翔研究组在《神经元》期刊在线发表了题为《 PDGFR β细胞通过趋化因子CCL2介导了外周感染信号向中枢神经系统的快速传递》的研究性论文。该研究发现,在系统性感染早期,小鼠脑内的PDGFR β细胞快速感应循环系统中的感染信号,并通过释放趋化因子CCL2增强多个脑区神经元的兴奋性突触传递与放电频率。PDGFR β细胞是一种血管旁细胞,是大脑神经血管单元与血脑屏障的重要组成部分,具有维持血脑屏障、调控血管血流量等功能。

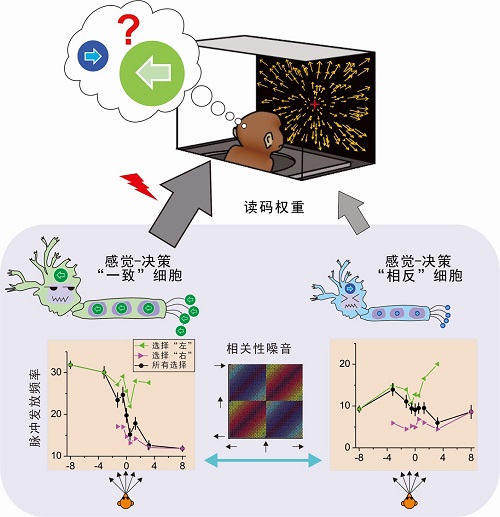

2018年9月20日, 《神经元》期刊在线发表了中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、中科院灵长类神经生物学重点实验室空间感知课题组,题为《通过结合决策信号的测量与微电流刺激的干扰两种方法来解析大脑神经元信息的读码机制》的研究论文。在该研究工作中,科研人员在清醒猕猴执行空间运动方向辨别任务的同时,记录了大脑皮层中上颞叶内侧皮层、中颞叶皮层和腹顶内皮层三个脑区的神经元反应,通过数学方法分离了这些反应中的两种成份,即神经元编码的感知觉信息,和与猕猴认知决策的信号。并通过微电流刺激干扰的技术手段,分别检测了三个脑区中的神经元信息被下游读取的优先级别和权重。

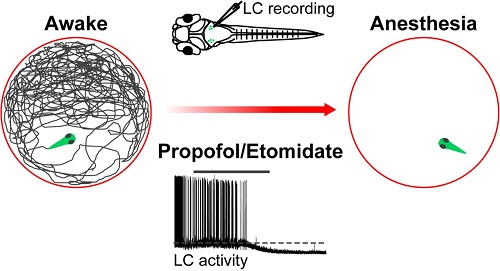

全身麻醉是现代外科手术乃至医学不可缺少的部分,应用于临床已有一个多世纪。然而限于大脑的复杂性及全麻药物作用的广泛性,其作用的神经机制至今仍不明确。进一步地,通过在体电生理技术,研究了静脉全身麻醉药作用于蓝斑神经元的突触机制,发现这两种麻醉药都能通过GABAA受体对蓝斑神经元突触前兴奋性输入产生抑制,同时也作用于蓝斑神经元自身,抑制其内在的兴奋性,从而协同导致麻醉状态。图注:丙泊酚和依托咪酯通过对蓝斑神经元活动的抑制,促进斑马鱼进入麻醉状态。

9月13日下午,神经所分子细胞技术平台钱嵩林老师为新一届研究生开展仪器使用及安全培训。最后,分子细胞技术平台全体工作人员祝愿新生们在科研路上展翅翱翔。

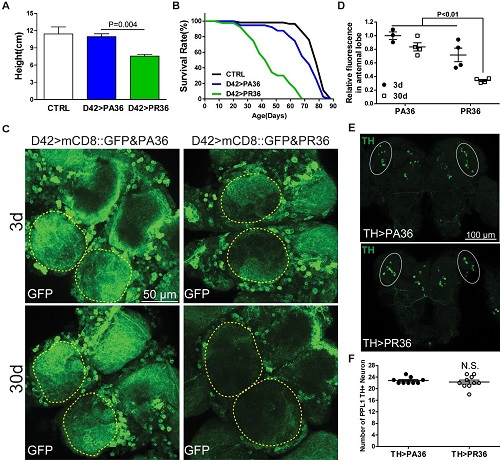

7月24日, 《神经科学杂志》在线发表了题为《 C9orf72双肽重复序列导致果蝇谷氨酸能神经元选择性退化和细胞自主性兴奋毒性》的论文。这项研究报道了ALS/FTD致病基因C9orf72的六碱基重复序列变异在突触功能调控和神经兴奋性毒性中的重要机制,可以帮助认识此基因变异在ALS和FTD发病中的作用。这项工作是由中科院神经科学研究所、神经科学国家重点实验室的许望超博士在徐进研究员指导下完成。而抑制谷氨酸能神经元中谷氨酸的释放或阻碍其细胞膜上的NMDA受体可以有效地缓解GR/PR的神经毒性,从而提示这是一个新的谷氨酸能依赖的、细胞自主式的神经退化机制。此项工作受到了国家自然科学基金委和科技部的资助。

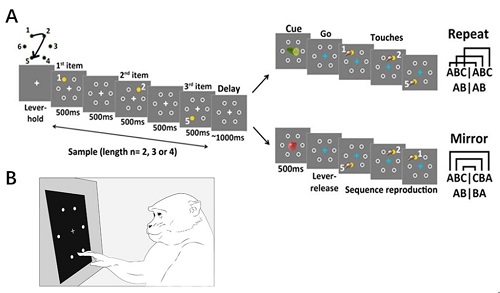

6月18日, 《 Current Biology 》期刊发表了题为《猕猴生成超正则空间序列》的研究论文,该论文由中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、灵长类神经生物学重点实验室王立平研究组完成。该研究通过训练猕猴执行延时序列生成任务( delayed-sequence reproduction task ) ,首次证明了猕猴也具有处理包含中央对称嵌套结构序列的能力。通过与学龄前儿童执行相同任务时的行为学表现对比,发现人与猕猴在加工处理该类型序列时的异同之处。研究工作得到了中科院百人计划、中科院前沿科学重点研究项目及上海市重点基础研究项目的支持。

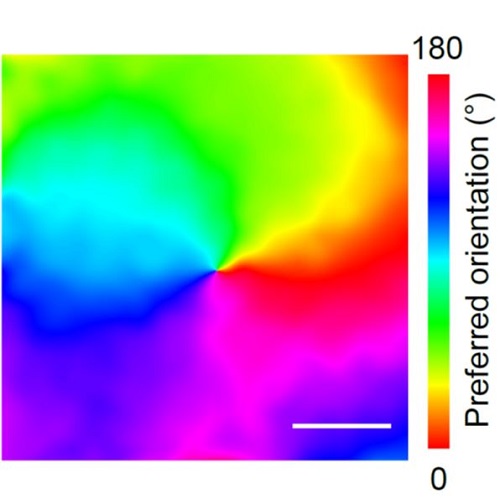

5月14日,中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室蒲慕明研究组在《美国科学院院刊》杂志在线发表了题为《初级视觉皮层中内部连接及反馈连接的功能结构》的研究文章。这项工作建立了一套旨在研究脑区间连接的双色钙成像方法,并利用这种方法对树鼩中投射至初级视觉皮层( V1 )的两条输入通路的功能结构进行了探讨。图片说明:初级视觉皮层内部连接的朝向图,其风车状功能结构和初级视觉皮层本身的功能结构非常相似。

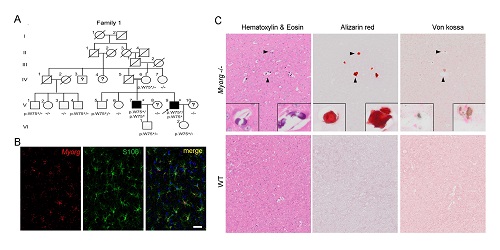

近日,由福建医科大学附属第一医院神经内科陈万金教授、王柠教授团队与中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室熊志奇研究员团队合作,发现并鉴定了MYORG是原发性家族性脑钙化症( Primary Familial Brain Calcification 。PFBC )的新致病基因。6月14日,神经科学领域杂志《 Neuron 》以“ Biallelic mutations in MYORG cause autosomal recessive primary familial brain calcification ”为题在线发表了这一成果。在9月龄Myorg基因纯合敲除的小鼠大脑内,钙沉积物染色阳性。

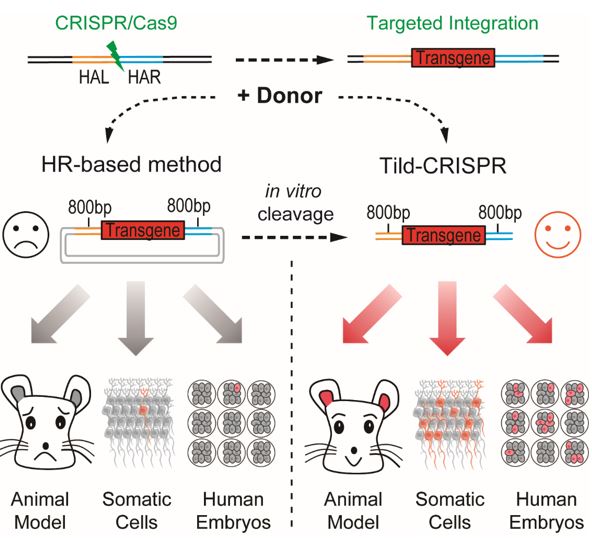

5月21日, 《 Developmental Cell 》期刊在线发表了题为《 Tild-CRISPR Allows for Efficient and Precise Gene Knockin in Mouse and Human Cells 》的研究论文。该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心杨辉研究组与山东大学附属生殖医院、上海交通大学医学院附属仁济医院陈子江教授课题组合作完成。该研究设计了一种新型基因靶向整合策略Tild-CRISPR ,它可以在小鼠和人的细胞中实现高效精确的基因敲入。Tild-CRISPR不仅适用于高效地构建小鼠动物模型,同时为研究体内的基因功能以及开发潜在的基因疗法提供新思路。

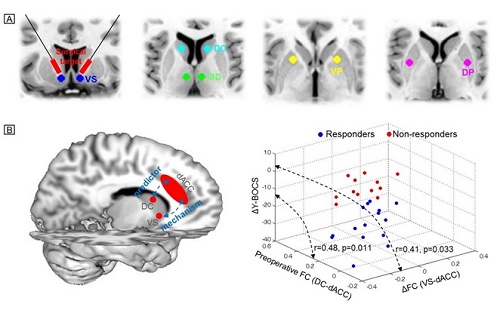

4月21日, 《 Biological Psychiatry 》期刊在线发表了题为《 Dissociable Frontostriatal Connectivity : Mechanism and Predictor of the Clinical Efficacy of Capsulotomy in Obsessive-Compulsive Disorder 》的研究论文。该研究通过功能磁共振成像分析术前和术后重度强迫症患者额叶-纹状体相关环路的功能连接变化和临床症状改善的关系,并利用术前额叶-纹状体功能连接来预测手术后患者的临床改善状况,首次发现腹侧和背侧额叶-纹状体功能通路分别对应着手术治疗的作用机制和预测因子。

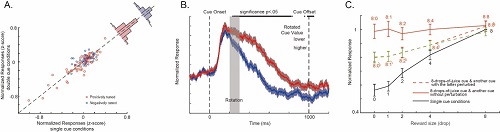

3月13日, 《 eLife 》期刊在线发表了题为《注意力能够调节眶额皮层神经元对外界物体的价值编码》的研究论文,该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心杨天明研究组完成。该研究使用清醒猕猴在体电生理记录,发现猕猴眶额皮层神经元实时反映大脑正在关注的物体的价值。这一研究解释了注意力和价值编码在抉择过程中的相互关系。在猕猴观看两张图片的时候,虽然最终获得的奖励可能是其中的任意一幅,但是研究人员通过测量猕猴的瞳孔反应,发现猕猴的注意力总是集中在奖励比较大的图片上。该课题获得了中科院百人计划、上海市科委科研计划项目( 15JC1400104 )的支持。

3月9日, 《癌基因》期刊在线发表了中科院神经所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室熊志奇研究组题为《抑制KPNB1扰乱蛋白质稳态并诱发非折叠蛋白反应介导的胶质母细胞瘤细胞凋亡》的研究文章。详细揭示了抑制蛋白核转运受体KPNB1产生蛋白稳态失调和非折叠蛋白反应( unfolded protein response , UPR ) ,阐明了凋亡的上游分子信号通路和耐受机制,而相应的联合用药具有更好地肿瘤杀伤效果。进一步的研究显示,抑制KPNB1使货物蛋白NF - κ B p65阻滞在细胞浆中并泛素化,促进多种分子伴侣和自噬相关蛋白与p65结合,并引起泛素化蛋白聚集,激活UPR中的PERK/eIF2 α / ATF4通路,上调Puma和Noxa 。

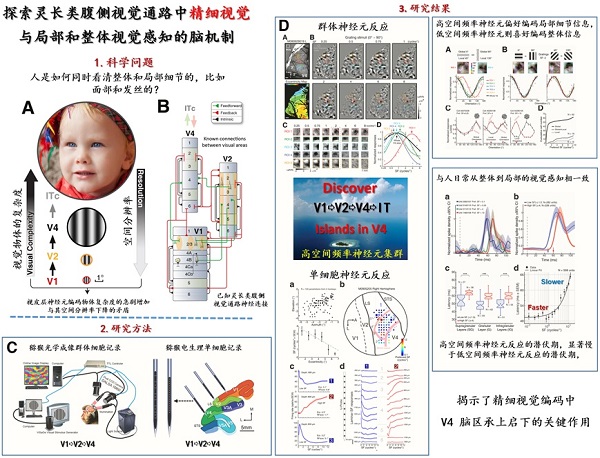

3月30日, 《 Neuron 》期刊在线发表了题为《局部和整体物体感知中高级脑区精细视觉的脑机制》的研究论文,该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、灵长类神经生物学重点实验室和神经科学国家重点实验室的王伟研究组完成。该研究通过在非人灵长类猕猴大脑视皮层V1 , V2 ,和V4三个脑区进行群体神经元和单细胞神经元记录,探索了灵长类腹侧视觉通路中高级脑区是否存在编码精细视觉的神经基础以及它与局部和整体视觉感知的相关性。

2017年11月27日世界上首个体细胞克隆猴“中中”在中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心的非人灵长类平台诞生.12月5日第二个克隆猴“华华”诞生。生物学顶尖学术期刊“细胞” ( Cell )以封面文章在1月25日在线发表此项成果。自从1997年“多莉羊”体细胞克隆成功后,许多哺乳类动物的体细胞克隆也相继成功,但与人类相近的灵长类动物(猕猴)的体细胞克隆一直是没有解决的难题。感谢苏州西山中科实验动物有限公司对神经所非人灵长类平台的后勤支持!

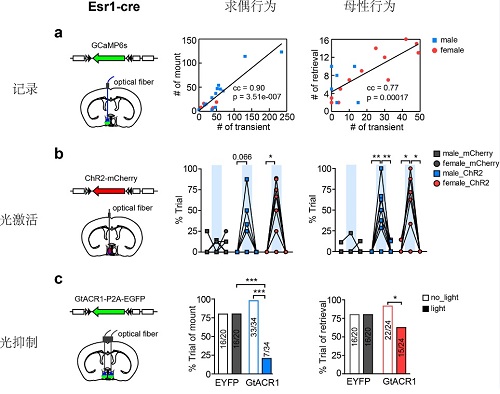

1月18日, 《自然-通讯》杂志在线发表了题为《小鼠内侧视前区在任一性别个体中都能介导雌雄二样性行为》的论文。该项研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室许晓鸿研究组完成。此项研究首次通过光遗传手段在不同性别的小鼠中同时诱导出雄性求偶行为和母性行为,同时通过多种方法证明内侧视前区表达雌激素受体( Estrogen receptor α , Esr1 )的神经元在介导雌雄行为差异中起关键作用。

2018年1月15日上午,神经所应邀参加了由上海市人力资源和社会保障局(上海市外国专家局)举办的《外国高端人才确认函》颁发仪式。该举措为Henri Kennedy教授来我所进行合作研究项目、学术交流、科研指导和人才培养提供了便捷。

1月15日, 《自然-神经科学》 ( Nature Neuroscience )以Technical Reports的形式发表了题为《利用CRISPR/dCas9转基因小鼠在脑内进行多基因的同时激活》的研究论文。该研究由中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室杨辉研究组与上海科技大学黄鹏羽实验室合作完成。该研究建立了一种高效的基于CRISPR/dCas9的体内激活平台,并且在小鼠脑中实现了包括基因和长链非编码RNA在内的多个基因元件的同时激活。该体内激活系统的建立将会为在脑内研究复杂的基因网络以及获得性的表型提供重要的技术手段。

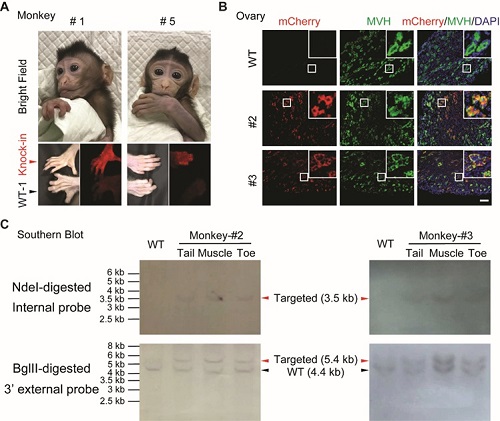

1月12日, 《细胞研究》期刊在线发表了题为《运用CRISPR/Cas9编辑技术获得基因敲入食蟹猴》的研究论文,该研究由中科院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室杨辉研究组与苏州非人灵长类研究平台孙强团队合作完成。该研究利用了一种以同源臂介导的末端接合( Homology-Mediated End Joining , HMEJ )为基础的基因敲入策略在世界上首次获得了基因敲入的食蟹猴。红色箭头指示基因敲入猴的脚趾,黑色箭头指示野生型猴的脚趾。NdeI酶消化和BglII酶消化的2 #和3 #猴子的基因组DNA分别用内部mCherry探针和3 ’外部探针进行杂交。内部mCherry探针期望的片段大小:野生型=无条带,基因整合= 3.5 Kb 。